立体四目の魅力に触れ、「ぜひ遊んでみたい!」と思ったけれど、どんな商品を選べばいいか迷っていませんか? 初心者向けからこだわりの逸品まで、様々な立体四目ゲームがオンラインショッピングでかんたんに手に入ります。ここでは、あなたの好みや目的に合わせて選べる、おすすめの立体四目ゲームを3つのタイプに分けてご紹介します。

1. 初めてでも安心!遊びやすさ抜群の入門モデル

幻冬舎 立体四目ならべゲーム

「立体四目は初めて」という方や、お子様と一緒に楽しみたい方には、遊びやすさに工夫が凝らされた幻冬舎の「立体四目ならべゲーム」がぴったりです。頭脳トレーニング講座「パズル道場」の代表である山下善徳氏が監修しており、わかりやすい遊び方のアドバイスも付いています。

このゲームの大きな特徴は、盤面の見やすさと玉の扱いやすさです。ゲーム台と2色の玉(例えば無垢と茶色など)の色がはっきりと区別されているため、玉の配置が一目で把握しやすくなっています。また、玉が少し平らな形状にデザインされており、転がりにくいため、小さなお子様でも安心して遊べます。さらに、パッケージが対戦中の玉置き場として活用できるなど、細やかな配慮も嬉しいポイントです。

平面の四目並べとは異なり、三次元空間での「たて・よこ・ななめ・奥行き」を意識することで、自然と立体的な思考力や多角的な視野が養われます。対象年齢は6歳以上と、幅広い年代で楽しめます。

2. 温もりと質感を愉しむ、こだわりの木製モデル

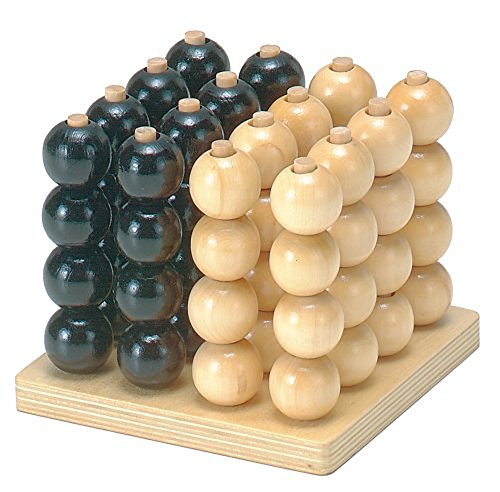

MIMIA 立体四目 脳トレ 木製

「長く愛用できる上質なものが欲しい」「インテリアとしても映えるものがいい」という方には、木製の立体四目ゲームがおすすめです。MIMIAから提供されている木製立体四目は、天然木ならではの温かい手触りと美しい木目が特徴です。

木製のゲームは、遊ぶたびに手に馴染み、経年変化も楽しむことができます。駒を置く「カチッ」という音も心地よく、五感を使いながら思考を深める特別な時間をもたらしてくれるでしょう。また、シンプルで洗練されたデザインのものが多く、お部屋に置いておくだけでも素敵な雰囲気を演出します。知的なゲームであると同時に、美しい工芸品のような側面も持っています。お誕生日や記念日の贈り物としても、きっと喜ばれるでしょう。

3. みんなが遊んでる!人気の定番モデル

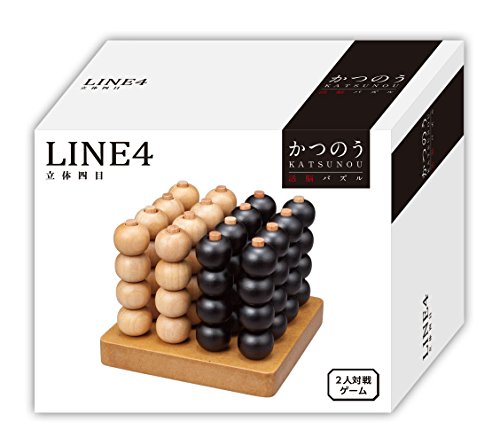

ハナヤマ かつのう 立体四目

多くの方に選ばれている人気の立体四目といえば、ハナヤマの「かつのう 立体四目」が挙げられます。「かつのう」は、脳への適度な刺激を与えながら、楽しく思考力を鍛えることを目指したパズル・ゲームのシリーズです。

この製品は、16本の棒に自分の色の玉を交互に差し込み、縦・横・斜めのいずれかの方向に4つ直線で並べるという、立体四目の基本的なルールを忠実に再現しています。シンプルながらも、立体的な先読みと空間認識能力が試される奥深さは健在です。材質にはブナやMDFが使用され、しっかりとした作りでありながら、比較的手に取りやすい価格帯も魅力の一つです。対象年齢は6才からで、コンパクトな設計のため、場所を取らずに楽しめるのもポイントです。

ここでご紹介した以外にも、オンラインでは様々な特徴を持った立体四目ゲームが販売されています。「立体四目」と検索して、ぜひあなたのお気に入りを見つけて、知的好奇心を刺激するこの素晴らしいゲームの世界を体験してみてください。

立体四目の面白さを知り、「実際に商品を見て選びたい!」そう思う方も多いでしょう。オンラインショッピングは手軽ですが、実店舗には直接商品を手に取り、その質感や大きさを確かめられるという大きなメリットがあります。ここでは、立体四目ゲームを探せるお店の選択肢として、家電量販店のホビーコーナーや専門的なお店をご紹介します。

大手家電量販店のホビーコーナーをチェック!

意外かもしれませんが、ビックカメラやヨドバシカメラといった大手家電量販店のホビーコーナーやおもちゃ売り場は、立体四目探しの有力な候補地です。これらの店舗では、知育玩具やボードゲームのラインナップが充実しており、実際に幻冬舎の「立体四目ならべゲーム」や、ハナヤマの「かつのう 立体四目」、「ポータブル 立体四目プラス」といった人気商品が取り扱われていることがあります。

家電量販店で探すメリット

- アクセスの良さ: 駅の近くなど、立ち寄りやすい場所に店舗があることが多いです。

- 豊富な品揃え: 他のボードゲームや知育玩具と比較しながら選ぶことができます。

- ポイント活用: 店舗独自のポイントが貯まったり使えたりするのも魅力です。

おもちゃやゲームの専門フロアで、パズルやボードゲームが陳列されているエリアを中心に探してみましょう。在庫状況は店舗によって異なるため、事前にオンラインストアで店舗在庫を確認したり、電話で問い合わせてみたりするのも良い方法です。

おもちゃ屋さん・百貨店の玩具売り場

昔ながらの地域のおもちゃ屋さんや、百貨店の玩具売り場も、引き続きチェックしておきたい場所です。特に、知育玩具や学習玩具を扱っているコーナーでは、教育的な側面も持つ立体四目が見つかることがあります。思いがけない掘り出し物や、特定のメーカーの製品に特化した品揃えに出会えるかもしれません。

木製玩具専門店・工房で特別な逸品を

もし、木の温もりを感じられる立体四目や、デザイン性の高い製品をお求めなら、木製玩具の専門店や、職人が手作りしている工房の製品を探すのも良いでしょう。

例えば、岐阜県郡上八幡では、伝統的な木工技術を活かした美しい立体四目並べが作られています。こうした製品は、遊ぶ道具としてだけでなく、長く愛せる工芸品としての価値も持っています。専門店の店頭や、物産展などで出会えることがあります。

実店舗ならではの出会いを大切に

実店舗で立体四目を探す最大の魅力は、商品を直接手に取り、その重さ、駒の感触、全体のデザインなどを自分の目で確かめられることです。箱を開けて中身を見ることができなくても、パッケージから伝わる情報や、お店の人のアドバイスも参考になるでしょう。

ぜひ、様々なお店を巡って、あなたにとって最適な立体四目ゲームとの出会いを楽しんでください。

「立体四目って面白そうだけど、いきなり買うのはちょっと…」「まずは一度どんなゲームか試してみたい」そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。購入する前に、実際に立体四目に触れて遊べる場所や方法があるのをご存知ですか?ここでは、気軽に立体四目を体験できる方法として、ボードゲームカフェやスマートフォンアプリをご紹介します。

ボードゲームカフェでワイワイ体験!

最近、様々な種類のボードゲームを時間制で遊べる「ボードゲームカフェ」や「プレイスペース」が増えています。こうしたお店では、定番のゲームから最新のゲームまで、数多くのボードゲームが揃えられており、その中に立体四目ゲームが置かれていることもよくあります。

ボードゲームカフェのメリット

- 手ぶらでOK: お店にゲームが用意されているので、何も持っていく必要がありません。

- 教えてもらえる: スタッフの方や、他のお客さんにルールを教えてもらいながら遊べます。

- 色々なゲームを試せる: 立体四目以外にも、気になるゲームを試すチャンスです。

- 新しい出会い: 同じ趣味を持つ人たちと交流できるかもしれません。

料金体系は、時間ごとのプレイ料金やワンドリンク制など、お店によって異なります。お近くのボードゲームカフェを探して、立体四目の奥深さを実際に体験してみてはいかがでしょうか。友人同士やカップルはもちろん、一人でも気軽に立ち寄れるお店が多いです。

スマートフォンアプリでお手軽体験!

「もっと手軽に試してみたい」「対戦相手がすぐに見つからない」という方には、スマートフォン向けの立体四目アプリがおすすめです。実際の盤面はありませんが、ルールや戦略の基本的な考え方を学ぶことができます。

立体四目アプリのメリット

- いつでもどこでも: スマートフォンさえあれば、場所を選ばずに遊べます。

- CPU対戦: 一人でじっくりと練習したり、異なる強さのAIと対戦したりできます。

- オンライン対戦: 世界中のプレイヤーとオンラインで対戦できるアプリもあります。

- 無料または低価格: 多くのアプリが無料、または比較的安価に提供されています。

例えば、App Storeで提供されている「CUBICONN4 - キュービコン」は、立体四目を手軽に楽しめるアプリの一つです。CPU対戦はもちろん、オンライン対戦機能も搭載しており、離れた友人ともIDを使って対戦できます。ゲームに勝利して得たコインで、駒やステージのデザインをカスタマイズできるなど、楽しめる要素も盛り込まれています。

- CUBICONN4 - キュービコン (iOS向け)

これらの方法で、まずは気軽に立体四目の世界に触れてみてください。実際に遊んでみることで、その面白さや奥深さをより深く理解できるはずです。そして、もし「もっと本格的に楽しみたい!」と思ったら、ぜひお気に入りの立体四目ゲームの購入を検討してみてください。

「立体四目」という名前を聞いたことがありますか?名前の通り、これは私たちがよく知る「五目並べ」に「高さ」の次元を加えた、エキサイティングな3次元戦略ボードゲームです。ルールは驚くほどシンプルなのに、一度プレイすればその奥深い戦略性にきっと夢中になるはず。この記事では、立体四目の基本的なルールと、平面のゲームにはないユニークな魅力をご紹介します。立体四目の世界への第一歩を、ここから踏み出してみませんか?

立体四目ってどんなゲーム?

立体四目は、2人のプレイヤーが交互に自分の色の球を盤に置いていき、先に自分の球を縦・横・斜めのいずれかに4つ直線上に並べることを目指す対戦ゲームです。使用するのは、格子状に棒が垂直に立っている特殊な盤と、2色の球。基本はこれだけです。

平面の五目並べや囲碁・将棋と違い、盤は3次元(縦×横×高さ)の構造を持っています。一般的には4×4×4、合計64個のマス(球を置ける場所)がある盤が使われます。

ゲームの目的:先に「4つ」並べた方が勝ち!

勝敗のルールは非常に明快です。「自分の色の球を、縦・横・斜めのいずれかの方向に、直線で4つ並べること」。これを相手より先に達成したプレイヤーが勝者となります。もし、どちらも4つ並べられないまま盤上の全てのマスが球で埋まってしまった場合は、「引き分け」となります。このシンプルさが、子どもから大人まで、誰でもすぐにゲームを始められる理由の一つです。

使う道具:盤と球

立体四目をプレイするには、専用の盤と2色の球が必要です。

• 盤: 4本の棒が4列、合計16本の棒が垂直に立っており、それぞれの棒には最大4つの球を入れることができます(4×4×4=64マス)。透明なアクリル製のものや、木製のものなど、様々なデザインの盤が市販されています。

• 球: プレイヤーごとに異なる色の球を使います。赤と黄色、白と黒など、明確に見分けられる2色があれば十分です。各色、盤の半分のマス数である32個あれば、引き分けまで対応できます。

最近では、スマートフォンアプリやオンラインゲームでも手軽に立体四目を楽しむことができます。

基本的なルール:交互に球を置くだけ

ゲームの進め方も簡単です。

1 先攻・後攻を決めます(ジャンケンなど)。

2 プレイヤーは自分の色の球を、交互に盤上にある16本の棒のいずれかを選んで、上から1つずつ入れていきます。

3 入れられた球は、重力に従ってその棒の一番下の空いているマス、あるいは既に置かれている球の真上まで落ちて止まります。空中に球を置くことはできません。

4 これを繰り返し、どちらかのプレイヤーが自分の色の球を4つ直線上に並べたら、その時点でゲーム終了です。

平面にはない、立体ならではの面白さ

立体四目並べの最大の魅力は、3次元空間ならではの戦略性にあります。

• 見えないラインを読む思考: 平面的な視点だけでは勝てません。高さ方向への展開、盤を斜めに貫くラインなど、相手が気づきにくい「見えないライン」を予測し、利用することが勝利への鍵となります。空間認識能力が自然と刺激されます。

• 格段に増える勝ち筋: 単純な縦・横・斜めだけではありません。高さ方向の縦のラインや、立体的な斜めのラインなど、勝利につながるパターンが格段に増えます(詳しいパターンは次回の記事で!)。これにより、攻撃も防御も、より複雑で読み応えのある展開になります。

• シンプルさと奥深さの両立: ルールは数分で覚えられますが、戦略を極めようとすると非常に奥が深い。初心者でもすぐに楽しめ、上級者になればなるほど新たな発見がある、飽きのこないゲームです。

• 脳を刺激する知的ゲーム: 相手の次の一手、さらにその先を読む先見性、複数の可能性を同時に考える論理的思考力、そして盤面全体を把握する集中力。プレイするうちに、これらの能力が自然と養われます。

まとめ

立体四目は、シンプルながらも頭脳をフル回転させる、非常に魅力的なゲームです。まずはこの基本ルールを覚えて、気軽に始めてみてください。きっと、平面のゲームにはない新しい面白さに出会えるはずです。

次回の記事では、勝利に不可欠な「勝ちパターン」について、図も交えながら詳しく解説します。お楽しみに!

前回の記事では、立体四目の基本的なルールと魅力についてご紹介しました。シンプルなルールでありながら、奥深い戦略性を持つこのゲーム。今回は、その「勝ち」に不可欠な要素、「勝ちパターン」について徹底的に解説します。立体四目には、私たちが想像する以上に多くの勝ち筋が潜んでいます。特に、初心者が見落としがちな「見えないライン」を理解することが、勝利への大きな一歩となるでしょう。この記事を読めば、盤面を見る目が変わり、新たな戦略の扉が開かれるはずです。

勝利への道は76通り!勝ちパターンの全体像

4×4×4の盤面で行う立体四目。このコンパクトな空間に、一体いくつの「4つ並び」の可能性があるのでしょうか?驚くことに、その数はなんと76通りにも及びます。平面のゲームに比べて格段に多いこの勝ち筋を把握することが、勝利への第一歩です。では、具体的にどのようなパターンがあるのか見ていきましょう。

勝ちパターンの種類と数

76通りの勝ち筋は、大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類できます。

1 平面的な横・縦のライン(各段ごと):合計32本

これは最もイメージしやすいパターンでしょう。盤は4段の層で構成されていますが、それぞれの段(平面)で考えられる横のラインが4本、縦のラインが4本あります。これが4段分あるので、(4本 + 4本) × 4段 = 32本となります1。普段遊んでいる平面の四目と同じ感覚で見つけられます。

2 高さ方向の縦のライン(柱ごとの上下):合計16本

盤には16本の柱(球を差し込む場所)があります。それぞれの柱で、一番下の球から一番上の球まで、同じ色が4つ垂直に並ぶパターンです。柱の数と同じく、16本の勝ち筋が存在します。これも比較的見つけやすいラインです。

3 平面的な斜めのライン(各段・各面ごと):合計24本

少し複雑になりますが、これも平面的な視点の延長線上にあります。

◦ まず、各段(4段)において、斜めのラインは2本ずつ存在します。これで 2本 × 4段 = 8本。

◦ 次に、盤を側面から見た場合(縦の面)を考えます。例えば正面から見た4×4の面では、斜めラインが2本あります。これが前後方向で4面、左右方向で4面あるので、(2本 × 4面) + (2本 × 4面) = 16本。

◦ 合わせて8本 + 16本 = 24本となります。別の数え方として、3つの軸(X軸、Y軸、Z軸)それぞれに平行な面が4つずつあり、各面で2本の斜めラインが取れるため、2本 × 3軸 × 4面 = 24本と考えることもできます。

4 立体的な斜めのライン(盤を貫く):合計4本

これが、立体四目特有の、そして最も気づきにくい「見えないライン」の代表格です。盤の角から対角線上にある角へ、盤の中心を貫くようにして4つの球が並ぶパターンです。この立体的な斜めラインは、全部で4本存在します。例えば、盤の左手前の角一番下から、右奥の角一番上へ、といった具合です。慣れないうちは、このラインを頭の中でイメージするのが難しいかもしれません。

「見えないライン」を意識する重要性

特に「高さのあるナナメ」といった立体的な勝ち筋は、初心者にとって「見えないライン」となりがちです。盤面を上から見ているだけでは、これらのラインにリーチがかかっていても気づきにくいのです。

しかし、この「見えないライン」を意識できるようになると、

• 相手が気づかずにリーチをかけているのを見破り、防御できる

• 自分だけが気づくラインでリーチをかけ、相手の意表を突くことができる

• 複数の「見えないライン」を同時に狙うことで、より複雑な攻撃を仕掛けられる

といったメリットがあります。最初は難しく感じるかもしれませんが、何度も対局を重ねたり、盤面を色々な角度から眺めたりするうちに、だんだんとこれらのラインが見えるようになってくるでしょう。

まとめ:勝ちパターンを制する者がゲームを制す!

立体四目の76通りの勝ちパターン、いかがでしたでしょうか?特に立体的な斜めのラインは、このゲームの奥深さを象徴しています。これらの多様な勝ち筋を常に意識し、相手の狙いを見抜き、自分のチャンスを最大限に活かすことが勝利への鍵です。

今回の記事で紹介した勝ちパターンは、あくまで「どこに並べれば勝ちになるか」という基本的な知識です。次回は、これらの知識を基に、実際にどのようにゲームを進めていくのか、その流れやポイントについて解説していきます。お楽しみに!

これまでの記事で、立体四目の基本的なルールや多様な勝ちパターンについて学んできました。頭の中で勝利へのイメージが湧いてきたのではないでしょうか?いよいよ今回は、実際に盤を前にして対局を始めるための具体的な手順から、ゲームがどのように進み、そしてどのように勝敗が決まるのかまでをステップバイステップで解説します。スムーズなゲーム進行のポイントや、知っておくと少し有利になるかもしれない情報もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

1. ゲームの準備:盤と球を用意しよう

まず、立体四目の盤と、2色の球を用意します。市販されているゲームセットには、球を置いておくためのトレイがパッケージと一体化しているものもあり便利です。球が転がりにくいように少し平らになっている製品もありますね。

2. 先攻・後攻と自分の球の色を決める

プレイヤーは2人です。じゃんけんなどで先攻・後攻を決め、それぞれが使う球の色を決めます。一般的に、ボードゲームでは先手が有利とされることが多いですが、立体四目もその傾向があると言われています。しかし、定石の研究も進んでおり1、後手でも十分に戦える戦略は存在します。

3. ゲーム開始!交互に球を置いていこう

いよいよゲーム開始です。

• 球の置き方: 先攻のプレイヤーから、自分の色の球を1つずつ、盤上にある16本の棒のいずれかを選んで、上から差し込みます。球は重力に従い、その棒の一番下の空いているマス、または既に置かれている相手や自分の球の真上に止まります。空中に球を置くことはできません。

• 交互にプレイ: 一方が球を置いたら、次にもう一方のプレイヤーが同様に自分の球を置きます。これを交互に繰り返していきます。

4. 序盤の考え方:どこに置くのが有利?

最初の数手は、どこに球を置くか迷うかもしれません。序盤では盤面の中央や角など、より多くの勝ち筋に関与できる「価値の高い」場所に球を置くことが重要とされています。特に、盤面を構成する4つの層のそれぞれで、四隅に自分の球を配置していくような考え方は、多くのプレイヤーに採用されています。序盤は、自分の球が将来的に4つ並ぶ可能性のあるラインを多く確保し、相手にはそのようなラインを作らせないように意識することが大切です。

5. ゲームの進行:先を読み、相手の動きを封じる

中盤以降は、常に以下のことを考えながらプレイします。

• 自分のリーチ: 自分の球が「あと1つで4つ並ぶ」状態(リーチ)になっている場所はないか?あれば、そこに球を置いて勝ちです。

• 相手のリーチ: 相手の球がリーチになっている場所はないか?あれば、そこに自分の球を置いて相手の勝ちを防がなければなりません(ただし、自分の勝ちが確定している場合を除く)。

• ダブルリーチを作る: 自分が次に球を置くことで、同時に2つ以上のリーチを作れないか?相手は片方しか防げないので、次の手で確実に勝つことができます。これは非常に強力な戦術です。

• 相手にダブルリーチを作らせない: 相手にダブルリーチを作られそうな場所を予測し、先回りして防ぎます。

3次元空間での読み合いは複雑ですが、これが立体四目の醍醐味です。平面的な視点だけでなく、盤を横から見たり、斜め上から見たりと、様々な角度から盤面全体を把握することが重要になります。

6. ゲームの終了:勝敗の決着

ゲームは以下のいずれかの形で終了します。

• どちらかの勝ち: プレイヤーのどちらかが、自分の色の球を縦・横・斜め(平面的な斜め、高さ方向の縦、盤を貫く立体的な斜めを含む)のいずれかの方向に4つ直線上に並べた時点で、そのプレイヤーの勝ちとなります。

• 引き分け: どちらのプレイヤーも4つ並べることができないまま、盤上の全てのマス(通常は64マス)が球で埋まってしまった場合は、引き分けとなります。

1ゲームの所要時間は、およそ10分程度とされています。短時間で決着がつくため、手軽に何度も楽しむことができます。

まとめ:立体四目並べを楽しもう!

これで、立体四目並べの始め方から終わり方までの流れをご理解いただけたかと思います。ルールはシンプルですが、戦略は無限大。子どもから大人まで、誰でも気軽に楽しめる奥深いゲームです。 この記事を参考に、ぜひ実際に盤を囲んで、家族や友人と熱い頭脳戦を繰り広げてみてください。そして、プレイする中で自分なりの戦略や必勝パターンを見つけ出す喜びも味わってみてください。